八百万の神々とは何か?

日本には、「八百万(やおよろず)の神々」と称される、無数の神が存在すると言われています。

この「八百万」という表現は、文字通りの数ではなく、「非常に多くの神々がいる」という意味で使われており、

日本人の自然や日常生活のあらゆるものに神が宿るという信仰を表しています。

この考え方は、自然への畏敬、祖先への感謝、そして人と人のつながりを大切にする日本文化の中に根付いており、

神道や民間信仰を通して今も広く受け継がれています。

日本神話に登場する主要な神々の解説

- 天照大御神(あまてらすおおみかみ):太陽を司る女神で、伊勢神宮に祀られている。

- 須佐之男命(すさのおのみこと):海や嵐を象徴する神で、天照大神の弟。

- 大国主命(おおくにぬしのみこと):縁結びや国づくりの神。出雲大社に祀られている。

八百万の神々の信仰とその背景

八百万の神々という思想は、自然現象や人間の営みの中に神聖な存在を感じる「アニミズム」に基づいています。

山、川、風、火、さらには台所やトイレにまで神が宿るとされ、それぞれに感謝や祈りを捧げる文化が形成されました。

このような信仰は、神社参拝、節分、初詣、お盆などの行事に形を変えて、現代においても日常生活の中に溶け込んでいます。

神と人が「共に生きる」感覚こそが、八百万の神々の魅力です。

日本の神様の種類と分類

- 自然神:山や海、風、雷などの自然を司る神(例:山の神、風の神)

- 祖霊神:亡くなった祖先が神となった存在(例:氏神さま)

- 民間神:日常生活の守り神(例:七福神、道祖神、稲荷神)

- 御霊神:非業の死を遂げた人の霊が神格化されたもの(例:菅原道真)

このように、日本の神々はとても多様で、それぞれが生活の中に深く結びついています。

日本の神様のランキング

歴史的に見た最高神の一覧

日本神話や神道において「最高神」とされる神々は、神々の中心的存在として人々から信仰を集めてきました。

以下は代表的な「格の高い神々」です。

- 天照大御神(あまてらすおおみかみ):太陽神で、神々の頂点に立つ存在。伊勢神宮の御祭神。

- 高御産巣日神(たかみむすひのかみ):天地創造に関わった神で、天界の運営に関わる重要神。

- 神産巣日神(かみむすひのかみ):高御産巣日神と対になる創造神で、生命や再生を司る。

- 大国主命(おおくにぬしのみこと):国づくり・縁結びの神としても有名。

最強の神々とは?

「最強」という視点で神様を見ると、力や武勇、戦いに関する神々が挙げられます。

中でも次のような神々は「強さ」の象徴として語られてきました。

- 建御雷神(たけみかづちのかみ):雷神であり、武の神。出雲の国譲り神話で活躍した。

- 須佐之男命(すさのおのみこと):荒ぶる神でありながら、八岐大蛇退治など伝説的な強さを持つ。

- 経津主神(ふつぬしのかみ):武神として尊ばれ、香取神宮に祀られる。

悪い神様とその特徴

日本神話では、「悪」とされる存在も神格化されることがあります。

彼らは単純な悪ではなく、自然の脅威や混乱を象徴する存在です。

- 禍津日神(まがつひのかみ):災厄をもたらす神。イザナギの禊(みそぎ)で生まれた。

- 天探女(あまのさぐめ):陰謀を張り巡らせる女性神で、不吉な存在とされることも。

- 八岐大蛇(やまたのおろち):神ではなく怪物だが、神話では強力な「敵」として描かれる。

これらの神々は「悪」と言っても単なる敵ではなく、自然のバランスを取る存在として登場し、日本の神話世界の深みを与えています。

日本神話における神々の能力

日本神話に登場する神々は、それぞれが特定の「力」や「役割」を持ち、古代から人々に信仰されてきました。

神徳(しんとく)と呼ばれるご利益の内容や、神々の系譜、能力の違いを知ることで、より深く日本の文化と信仰の世界を理解できます。

各神の神徳とご利益

神々は人々の願いに応える存在として信仰されており、さまざまな神徳を持ちます。

代表的な神々とそのご利益を紹介します。

- 天照大御神:国家安泰・家内安全・太陽の加護

- 大国主命:縁結び・商売繁盛・病気平癒

- 菅原道真:学業成就・知識向上

- 市杵島姫命:芸能・美の神・金運アップ

- 猿田彦命:開運・交通安全・道開き

神々の能力比較(一覧形式)

| 神様の名前 | 主な能力・ご利益 | 祀られている代表的な神社 |

|---|---|---|

| 天照大御神 | 太陽の力、光の加護、国土統治 | 伊勢神宮(内宮) |

| 須佐之男命 | 海・嵐の神、災難除け、農業守護 | 出雲大社、八坂神社 |

| 大国主命 | 縁結び、医療、商業、福の神 | 出雲大社 |

| 菅原道真 | 学問、試験合格、知性の神 | 太宰府天満宮、北野天満宮 |

| 市杵島姫命 | 芸術、美、財運、音楽 | 厳島神社、江島神社 |

神様の起源とその役割

日本神話に登場する神々の多くは、『古事記』や『日本書紀』に記された神代の物語に由来します。

これらの神々は、自然や人間社会を象徴する存在であり、時には英雄的に、時には象徴的に登場します。

- イザナギ・イザナミ:日本列島と多くの神々を生んだ創造神。

- 天照大御神:太陽と高天原を統べる主神。日本の皇室の祖神でもある。

- 須佐之男命:天照の弟で、荒ぶる性格ながらも英雄として活躍。

- 月読命:夜と月を司る神。神秘性と静寂の象徴。

こうした神々は、ただの信仰対象ではなく、日本人の文化・価値観・道徳観に深く根付いた存在でもあるのです。

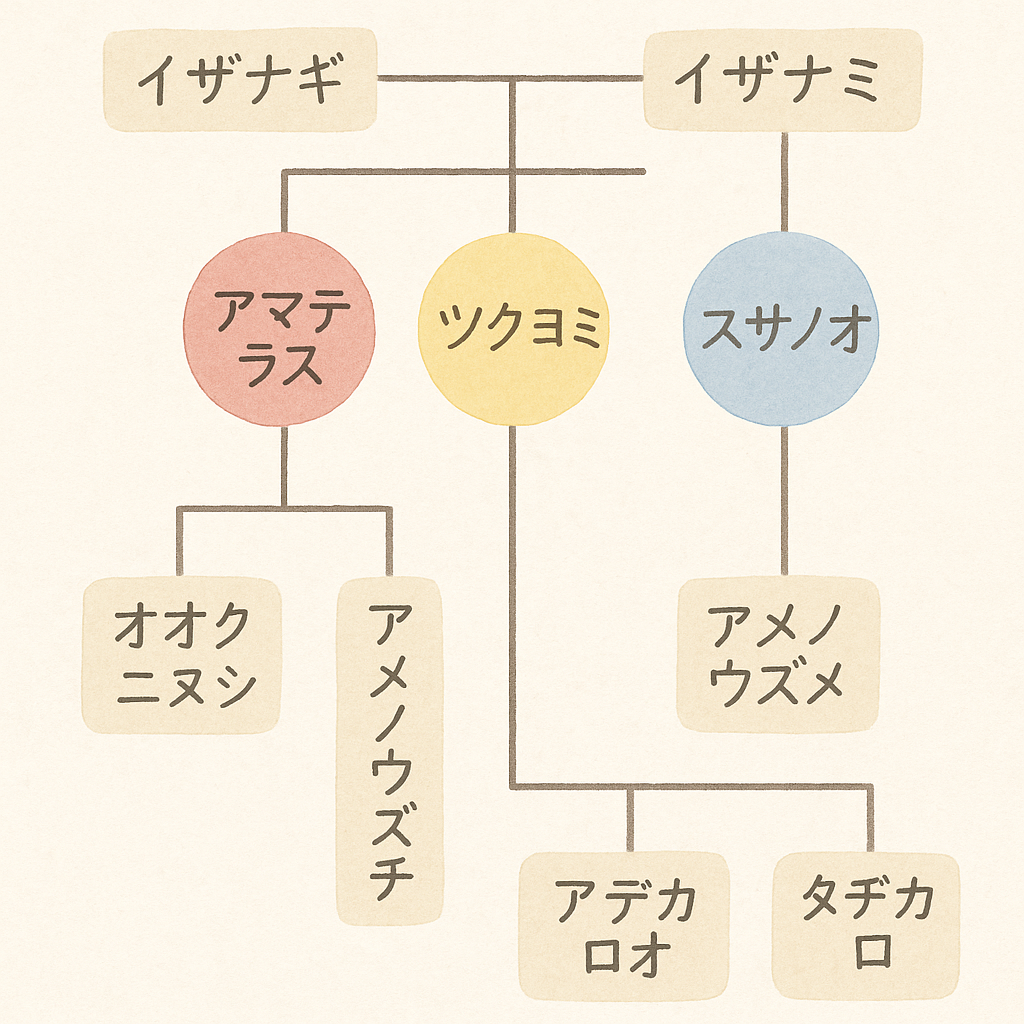

日本の神様の系図

日本神話における神々は、明確な系譜(家系)を持ち、それぞれの神がどのように誕生し、どんな役割を担っているのかが古典(『古事記』や『日本書紀』)に記されています。

ここでは、特に重要な神々のつながりと、その意味について解説します。

有名な神々の系譜一覧

日本神話の中心に位置する神々の系譜を以下に簡潔にまとめます(抜粋):

- 天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ):最初に現れた宇宙の中心的存在。

- イザナギ・イザナミ:国土と多くの神々を創造した男女神。

- 天照大御神:イザナギの禊から生まれた太陽神で、日本の主神。

- 須佐之男命:天照の弟で、海や嵐を司る荒ぶる神。

- 月読命:夜と月を支配する神で、天照の兄弟。

- 大国主命:須佐之男の子孫で、出雲系の神々の中心。

八百万の神々の血統と関係性

「八百万(やおよろず)」の神々とは、あらゆる自然・事象に宿る神々を含むため、その数は無限とされています。

しかし、特に有力な神々の多くは、イザナギ・イザナミを起点にした血統を持ち、天照の子孫が皇室に続くという物語構造になっています。

また、出雲系の神々(大国主命など)と天照系(高天原)の神々は、それぞれ異なる勢力として描かれ、後に「国譲り」の神話によって統一される流れが特徴です。

神世七代の詳細と意義

神世七代(かみよななよ)とは、『古事記』において天地創造後に現れた七代の神々のことを指します。

初期の三代は単独神で、後の四代は男女の対となって登場します。

| 世代 | 神の名前 | 備考 |

|---|---|---|

| 第一代 | 天之御中主神 | 天地開闢の中心神 |

| 第二代 | 高御産巣日神 | 生成の神 |

| 第三代 | 神産巣日神 | 生成と生命の神 |

| 第四代 | 宇麻志阿斯訶備比古遅神・天之常立神 | 男女ペアの神々 |

| 第五代 | 国之常立神・豊雲野神 | 大地の神と雲の神 |

| 第六代 | 宇比地邇神・須比智邇神 | 生命力の神々 |

| 第七代 | 伊邪那岐命・伊邪那美命 | 日本の国土と神々を創った重要神 |

この「神世七代」は、のちの神話構造や日本の皇室の神格化にも大きな影響を与えており、日本文化における神の概念の基礎とも言えます。

特定の神々にフォーカス

日本神話の中でも特に重要な神々には、それぞれ独自の物語と象徴的な役割があります。

ここでは「アマテラス」「スサノオ」「イザナミ・イザナギ」という三柱に注目し、その神話と文化的意義を解説します。

アマテラスとその神話

天照大御神(アマテラス)は、日本神話における太陽の女神であり、天皇家の祖先とされる重要な存在です。

『古事記』や『日本書紀』に登場し、「高天原(たかまのはら)」という神々の世界を治める統治神でもあります。

有名なエピソードには、弟スサノオの乱暴に怒り、天の岩戸に隠れてしまう「天岩戸隠れ」があります。

この神話は、太陽が隠れて世界が暗闇に包まれる現象として語られ、日本人の自然観と宗教観を象徴しています。

スサノオのエピソード

須佐之男命(スサノオ)は、アマテラスの弟であり、海や嵐を司る神です。

激しい性格と行動で知られていますが、一方で人々を救う英雄的な一面もあります。

特に有名なのは「ヤマタノオロチ退治」の物語で、8つの頭と8つの尾を持つ大蛇を退治し、その体から「草薙の剣(くさなぎのつるぎ)」を取り出します。

この剣は後にアマテラスに献上され、日本三種の神器のひとつになります。

イザナミとイザナギの物語

イザナギ命とイザナミ命は、日本の国土と多くの神々を生んだ「創世の神」として知られています。

特に『古事記』では、日本列島の島々や風、火、水などの自然神を生み出した夫婦神とされています。

しかし、イザナミは火の神を出産した際に命を落とし、死後の世界「黄泉の国」に行きます。

イザナギは彼女を追いかけますが、黄泉の国で変わり果てた姿を見て逃げ出します。

これにより、現世と死後の世界の分断が描かれ、日本神話における「生と死」のテーマが強調されます。

地域における神々の信仰

日本には「八百万の神々」が各地に祀られており、その土地ごとに異なる信仰が息づいています。

地元の人々に親しまれる守護神や神社は、生活と深く結びついており、自然や歴史、文化と密接に関係しています。

地方別の守護神とそのご利益

地域ごとに守護神として信仰される神々が異なり、それぞれにご利益が伝えられています。

- 京都・八坂神社: 疫病退散の神「スサノオノミコト」が祀られています。

- 奈良・春日大社: 武運や開運の神「タケミカヅチ」が有名です。

- 東京・神田明神: 商売繁盛や勝負運をもたらす「大黒様」や「恵比寿様」が祀られています。

- 東北・鹽竈神社: 漁業や海の安全を守る神として古くから信仰されています。

琉球の神々とその文化

沖縄を中心とした琉球地方では、日本本土とは異なる独自の神観念が存在します。

祖霊信仰が根強く、「ニライカナイ(海の彼方の神の国)」から神々がやってくるという世界観が特徴です。

女性の祭司「ノロ」や「ユタ」が神との媒介者として信仰を支え、御嶽(うたき)と呼ばれる聖地では今も祈りが捧げられています。

代表的な神には、海の守護神「ミルク神」や、繁栄をもたらす「キミチョロウ」などがいます。

日本各地に残る神社の紹介

各地域にはその土地の自然や産業、歴史と結びついた神社が点在しています。

それぞれの神社には地元の人々の信仰や伝統が色濃く残り、年間を通じて祭りや神事が行われます。

- 出雲大社(島根県): 縁結びの神「オオクニヌシ」を祀る、日本最古級の神社。

- 厳島神社(広島県): 海に浮かぶ鳥居で有名な、海と航海の神を祀る神社。

- 戸隠神社(長野県): 天の岩戸神話に登場する神々を祀る、修験道の聖地。

このように、地域ごとの神々の信仰には深い歴史と文化があり、日本人の暮らしや心に強く根付いています。

神道と日本の神々

神道は、日本に古くから根付いている自然信仰を基盤とした宗教であり、八百万の神々を信じる思想が特徴です。

神社を中心とした信仰生活や年中行事を通じて、現代の日本人の暮らしにも深く浸透しています。

神道の基本的な考え方

神道の根本にあるのは「自然との共生」と「感謝の心」です。

特定の教祖や経典を持たず、森羅万象に神が宿ると考えられています。

山、川、木、岩など、あらゆる自然物が神格化され、人々の生活において大切にされてきました。

また、「祓(はらえ)」と呼ばれる浄化の思想も神道の重要な要素です。

穢れを祓い、心身を清めることによって神とつながる準備を整えます。

日本神話と神道の関係

『古事記』や『日本書紀』に描かれる日本神話は、神道の神々の起源を語る重要な物語です。

天地開闢(てんちかいびゃく)から、イザナギ・イザナミによる国生み、アマテラスの天岩戸伝説など、神道の信仰の土台となっています。

これらの神話は、神社に祀られる神々の由来や祭祀の背景となり、地域の祭礼や年中行事と深く結びついています。

信仰に見る日本人の心

神道の信仰は、特別な信者だけのものではなく、多くの日本人の生活に自然な形で溶け込んでいます。

お正月の初詣や七五三、地鎮祭などの儀式を通じて、人々は知らず知らずのうちに神道的価値観を体験しています。

また、神道では個人よりも「共同体」や「自然との調和」が重視されるため、助け合いや礼儀、謙虚さといった日本人らしい精神性にもつながっています。

神々への感謝と畏敬の念が、心の豊かさを育んできたのです。

現代における八百万の神々の存在

科学技術が進歩し、グローバル化が進む現代社会においても、日本人の精神文化の中には「八百万の神々(やおよろずのかみがみ)」という考え方が深く根付いています。

日常のふとした瞬間に神の存在を感じ、感謝や敬意を表す文化は今なお生き続けています。

神様と日本人の生活の結びつき

日本では日常の中に「神様」が自然と存在しています。

例えば、朝の出勤前に玄関先で軽く手を合わせる、年末年始には神社で初詣をする、災害や病気があったときにお守りを手に取る――これらはすべて、八百万の神々への信仰の表れです。

また、家庭内でも神棚に祈りを捧げたり、氏神様の祭礼に参加するなど、生活の節目ごとに神様とのつながりを感じる機会があります。

都市生活と神社参拝の意義

都市化が進む中でも、神社は「心のよりどころ」として機能しています。

ビルの谷間に佇む小さな神社も、通勤途中の人々が立ち寄って一礼する光景は、都会ならではの信仰の形です。

また、ビジネスマンがお守りを持ったり、合格祈願・安産祈願といった目的で参拝することも一般的で、現代人のニーズに寄り添う形で神社の存在意義が継続しています。

神々を題材にした文化・作品の紹介

現代のポップカルチャーにも、八百万の神々は数多く登場します。

アニメや漫画、映画、小説などで神様が擬人化され、物語の中心となる作品が多数あります。

- アニメ『ノラガミ』や『神様はじめました』では、現代社会に生きる神々が描かれています。

- ゲーム『大神』では、自然や神話を題材にしたビジュアルとストーリーで多くの支持を集めました。

- 神社巡りをテーマにしたテレビ番組や書籍も人気を博しており、若者の間でも信仰文化への関心が高まっています。

こうした作品を通じて、八百万の神々という古くからの概念が、新たな形で再解釈され、広く親しまれているのです。

まとめ:日本の神々と私たちのつながり

「八百万の神々」という言葉に象徴されるように、日本には数えきれないほどの神様が存在し、それぞれが自然や暮らしの中に根付いた存在として信仰されてきました。

アマテラス、スサノオ、イザナギ・イザナミといった有名な神々をはじめ、地方に伝わる守護神や精霊的存在に至るまで、その多様性は日本文化の豊かさを物語っています。

また、神道や日本神話といった古代からの信仰体系が現代においても生活の一部として息づいており、初詣やお守り、神社参拝といった行動を通じて、私たちは今なお神々と無意識に関わっています。

さらに、アニメやゲーム、書籍などを通して神々の存在は新たな形で語り継がれ、世代や宗教観を越えて親しまれています。

伝統と現代が融合するこの独自の信仰文化は、今後も日本人の心に深く根付き、進化を続けていくでしょう。

この機会に、身近な神社や地域の守り神に目を向けてみてはいかがでしょうか。

きっと、あなたの暮らしにも神々との小さなつながりが見つかるはずです。

コメント